你知道嗎?我們每天吃下肚的食物,其實和癌症的發生息息相關,而在日常生活中潛藏著一些看似普通卻可能帶來健康隱憂的食物與烹調習慣。今天帶大家一起拆解日常飲食中的5大致癌危機,並分享防癌相關營養知識,希望大家在享受美食的同時,也能為自己的健康把關!

一、認識癌症

1.癌症定義

癌症,又稱為「惡性腫瘤」,是身體內部分細胞發生基因突變後,失去正常控制機制而異常增生的結果。用簡單的比喻來說,人體就像一個由無數種細胞建構的城市,每種細胞都有專屬工作與壽命。正常情況下,老化或受損的細胞會被淘汰,並由新的健康細胞取代,整個系統保持平衡。然而,一旦某些細胞的生長開關失靈,就會不受控制地大量分裂,且無法正常成熟、履行原有職責,這些多餘且失能的細胞聚集起來,就形成了「腫瘤」,腫瘤分為「良性」和「惡性」,而能夠侵犯鄰近組織、甚至透過血液或淋巴轉移到身體其他部位的,就是我們所說的惡性腫瘤(癌症)。造成癌症的因素並不只有單一原因,遺傳、環境污染、長期高壓的生活型態及長時間的不良飲食習慣等原因,都可能參與其中。

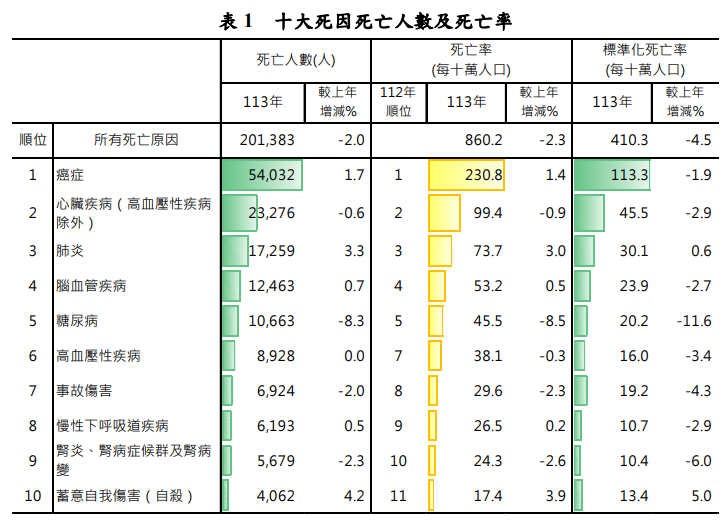

2.發生率

根據衛生福利部最新統計資料,惡性腫瘤(癌症)已連續43年穩居國人十大死因之首。在民國113年,因癌症而離世的人數高達 54,032人,占全年總死亡人數的 26.8%,相當於平均每天約有148人因癌症過世,是一個不容忽視的健康警訊。許多研究皆已證實,日常飲食與腫瘤發生之間存在密切關聯。除了遺傳、環境與生活型態外,我們每天吃下的食物成分、烹調方式與攝取份量正是關鍵,生活中許多看似平常的食物與烹調習慣,若長期或過量攝取,也可能在體內累積促癌因子,增加癌細胞生成的風險。

二、5大致癌危機

1.高溫油炸澱粉類食物

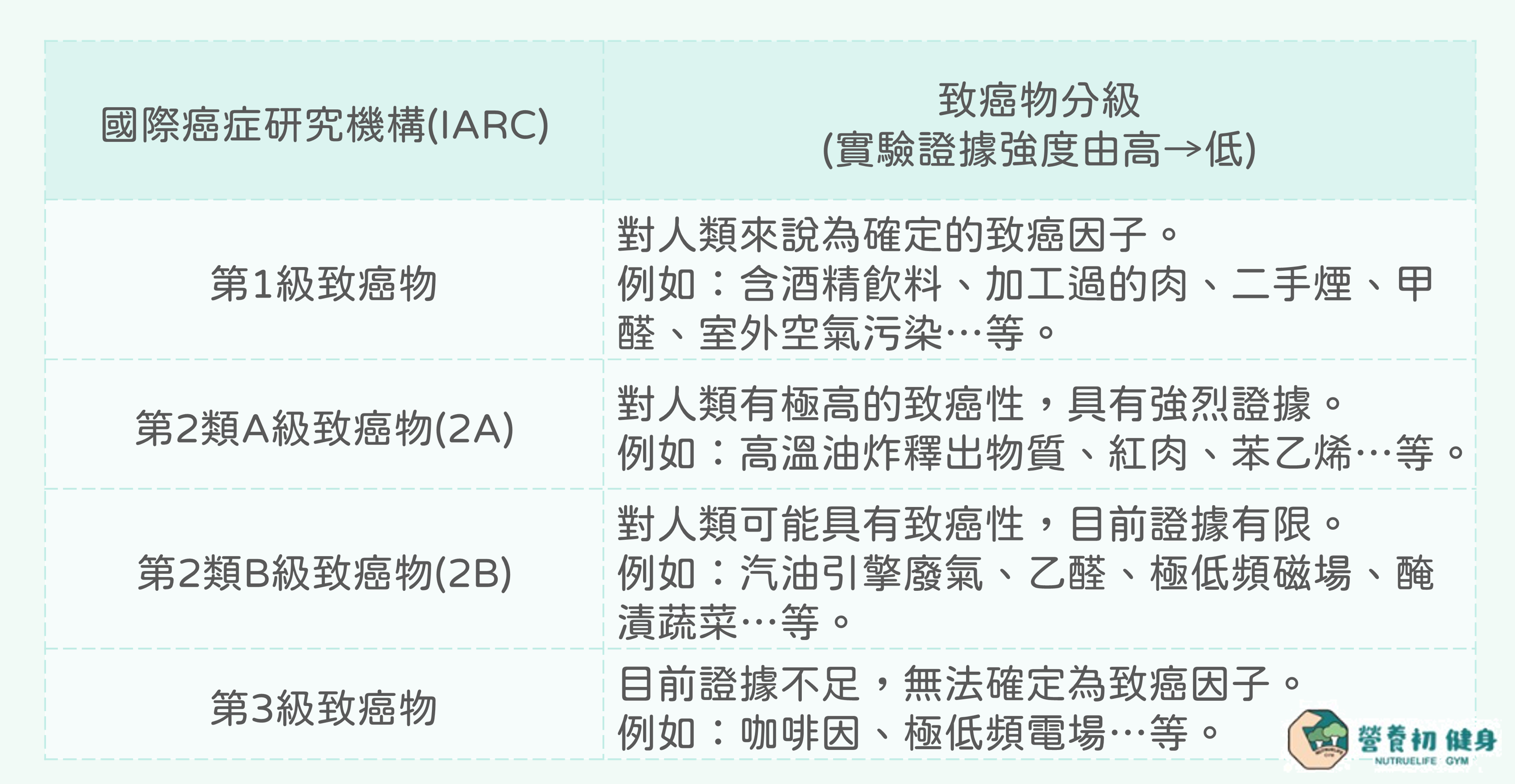

- 以薯條和洋芋片為例,這類經過高溫油炸的澱粉類食物,其中的還原糖與胺基酸會進行「梅納反應」,進而生成一種化合物「丙烯醯胺」。科學研究顯示,丙烯醯胺可能會對細胞造成損傷及死亡。世界衛生組織(WHO)所管轄的國際癌症研究機構(IARC)已明確將丙烯醯胺列為第2A級致癌物,這代表在動物實驗中已觀察到其致癌性,而在人類身上也有一定的風險跡象。

- 值得注意的是,丙烯醯胺的形成與烹調溫度和時間密切相關,越高溫、越長時間的烹調,生成量越多。因此,若想降低攝取風險,可以採用低溫烹調、縮短加熱時間,或選擇水煮、蒸煮等方式,並減少油炸及烤焦食物的攝取頻率。

想了解更詳細內容,可以點擊連結👉👉👉吃炸薯條會致癌嗎?營養師分享4招飲食訣竅!

2.燒烤/煙燻類食物

- 在烹調燒烤類或煙燻食物的過程中,食材中的脂肪與蛋白質若經高溫乾熱或不完全燃燒,會產生多環芳香烴(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)的化合物。這些化合物具有一定毒性,其中苯駢芘(Benzo[a]pyrene)的危害性最強,已被世界衛生組織列為一級致癌物。PAHs種類繁多,雖然每種的致癌能力不同,但一旦進入人體後,可能透過肝臟代謝轉化為具有致癌活性的前驅物質,增加細胞DNA受損與突變的風險,進而提高癌症發生的可能性。

-

對於沒有抽菸習慣的人來說,飲食是多環芳香烴(PAHs)的主要來源之一,這類物質常存在於經過煙燻、直火烘烤或高溫燒烤的食品中,例如:燒肉、烤香腸、煙燻魚等。因此,建議減少這類食物的攝取頻率,同時搭配多樣化及均衡的飲食,增加膳食纖維、維生素及植化素的攝入,幫助中和及代謝有毒物質。而對於有抽菸習慣的人,建議可循序漸進地減少每日抽菸量,搭配戒菸輔助方法,在改善飲食的同時,從源頭減少接觸致癌物質。

3.花生製品

- 花生相關產品,例如:花生粉、花生醬,以及各類全穀類與雜糧乾貨,若在儲存過程中處於潮濕、高溫或空氣不流通的環境,就可能促使黃麴毒素滋生。這種毒素具有高度耐熱特性,即使經過一般烹調或烘焙處理,仍可能殘留於食品中。由於其致肝癌性已被世界衛生組織(WHO)確認,並列為第一級致癌物,雖然短期少量攝入通常不會引起急性中毒,但因初期缺乏明顯症狀,容易被忽視,長期累積則可能對肝臟造成不可逆傷害。由於台灣的氣候條件溫暖潮濕,十分適合黃麴黴菌繁殖,為降低食品安全風險,食藥署針對不同類別食品設定了黃麴毒素的含量上限並分別規範總黃麴毒素及B1型黃麴毒素的最高允許量。

- 為了減少暴露風險,建議在選購花生類製品與全穀雜糧時,應挑選密封包裝、經檢驗合格、標示保存期限清楚且無異味的產品,並將其置於乾燥、陰涼且通風良好的環境中保存。

4.加工肉製品

- 加工肉品是為了要延長保存期限或增加風味而經過加工的肉類食物,透過鹽漬、糖漬、醃、煙燻和發酵等方式製作,常見的食品包括:培根、火腿、熱狗、香腸及臘肉等。根據國際癌症研究機構(IARC)的分類,加工肉品被歸類在第1級致癌物。研究指出,每天攝取超過50公克的加工肉品,罹患大腸癌的機率將上升約18%,這可能是因為加工過程加入了化學物質、防腐劑或為肉品維持顏色的保色劑,像是硝酸鹽或亞硝酸鹽。但硝酸鹽及亞硝酸鹽做為食品添加物,在使用範圍及限量上限都是有被明確規定的,所以在規範內並不用到非常的擔心,而且真正會致癌風險高的是它們形成的「亞硝胺」。

- 亞硝胺的生成條件需要有「二級胺」的存在,而胺普遍存在於蛋白質食物中,因此在這些加工肉品中添加硝酸鹽或是亞硝酸鹽,硝酸鹽能夠快速的被還原成亞硝酸鹽,再與肉品中游離的二級胺作用,就會生成亞硝胺,這種具有高致癌風險的物質,肉品再經過油煎、燒烤等高溫加熱也會加速亞硝胺生成。

想了解更詳細內容,可以點擊連結👉👉👉加工肉吃多會致癌嗎?營養師分享4點,降低罹癌風險

5.酒精

- 酒精對健康的危害遠大於可能的好處。它不提供任何必需營養素,卻額外增加熱量攝取,長期容易導致體重上升,進而引發慢性疾病風險。酒精的主要成分為乙醇(Ethanol),進入人體後會在肝臟代謝生成乙醛(Acetaldehyde),它是一種具高度毒性的化合物,已被世界衛生組織國際癌症研究署(IARC)列為第一級致癌物,代表其對人類確實存在致癌性。酒精與多種癌症(尤其是頭頸部癌、食道癌、肝癌、乳癌及大腸癌等)之間存在正向關聯。

- 完全避免酒精是最有效的防癌策略,但對於平時有飲酒習慣的人,逐步減量會更容易持續執行。建議可以循序漸進減少頻率、降低酒精濃度及多以氣泡水、無糖茶飲等飲品替代。

想了解更詳細內容,可以點擊連結👉👉👉酒精對身體的5大危害

三、防癌飲食5原則

透過這些飲食與烹調習慣的調整,不僅能減少致癌物暴露,也能長期維持免疫與細胞修復能力,達到防癌的日常保護。

1.多攝取新鮮蔬果

新鮮蔬果富含維生素、多酚等天然抗氧化物質,可中和自由基及減少致癌物的作用機會。其高含量的膳食纖維也可促進腸道蠕動、幫助排除代謝廢物與毒素,維持腸道健康及菌相平衡,成人每日建議攝取至少 30 公克膳食纖維。

2.適度使用營養補充品

在飲食均衡的前提下,大部分人可由天然食物獲取足夠營養,但特殊族群,例如:孕婦、年長者、外食族及易飲食不均等,可在醫師或營養師評估後,適量補充維生素、礦物質或其它保健食品,作為飲食的輔助而非替代,避免自行長期過量補充,可能增加肝腎負擔或影響營養平衡。

3.避免高溫長時間烹調

油炸、燒烤、煙燻等高溫乾熱方式,容易產生多環芳香烴(PAHs)與雜環胺(HCAs)等致癌物質,建議多採用蒸、燉、汆燙、低溫烘烤等烹調法,並避免食材表面焦黑。

4.注重食材保存&新鮮度

受潮、發霉或超過保存期限的食材可能滋生黃麴毒素(Aflatoxin)等強烈致癌物。建議採購食品後盡快食用、避免長期囤積,並存放於乾燥、陰涼且通風良好的環境;易腐食品應冷藏或冷凍保存。

5.減少速食、高脂、高糖加工食品

隨著飲食西化,導致精緻化食品比例增加,這類食品熱量高、纖維低,且多含飽和脂肪、反式脂肪及添加糖,長期過量攝取會促進肥胖與慢性發炎反應,提高癌症及代謝疾病風險。建議多以全穀雜糧、原型食物、堅果與新鮮水果取代精緻零食與含糖點心。

四、結語

保持飲食多元且營養均衡,搭配規律運動,並控制體重於健康範圍內,是降低癌症風險的核心關鍵。這樣的生活型態不僅能穩定免疫系統與荷爾蒙平衡,也能減少身體長期暴露於慢性發炎的機會,進而守護身體健康!